C’est au cœur d’Athènes que s’est installée l’association Melissa. Filant la métaphore de la ruche, cette association de femmes migrantes s’est construite sur des principes de pair-aidance et d’autogestion, considérant que répondre aux besoins de chacune, c’est lui offrir l’occasion de créer un nectar qui fait le bonheur des autres. Cette sororité qui s’invente au quotidien s’affranchit des barrières communautaires et estompe la frontière entre aidées et aidantes au profit d’une intégration à la société grecque, où chacune se réapproprie son destin.

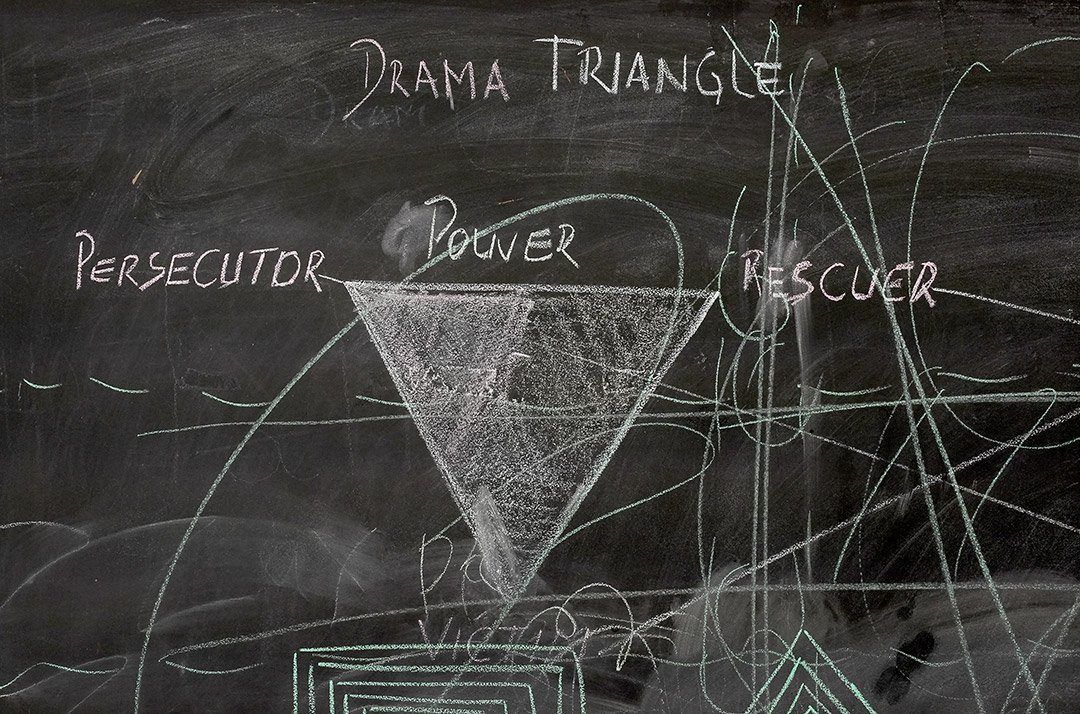

Cours de « dramathérapie » à l’association Melissa où le jeu théâtral est utilisé à des fins thérapeutiques. Fondée en 2014 par des femmes grecques et migrantes, l’association propose un réseau d’accueil de soutien et d’orientation à des femmes de plus de 45 nationalités différentes vivant dans la capitale grecque. Un lieu chaleureux qui expérimente de nouvelles formes de solidarité.

Elles s’appellent Farhanaz, Coallia, Kirill, Aklima, Mariana, elles viennent d’Afghanistan, d’Iran, des Philippines, du Nigéria ou d’Ukraine. Elles ont appris à se connaître, à échanger, s’affranchissant des barrières de la langue, partageant leurs expériences et rompant peu à peu leur isolement. Alors que la Grèce vivait une décennie de chaos et faisait face à des crises successives (faillite de l’État, troubles civils face au déclin économique prolongé du pays, gouvernement instable et pression de l'Europe pour contrôler la plus grande crise de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale), le centre Mélissa s’est imposé comme un sanctuaire pour les femmes migrantes. Mais au-delà, cet organisme de solidarité est devenu peu à peu un modèle de pair-aidance et de gouvernance partagée…

Les femmes qui viennent ici veulent apporter des changements à leur vie, se créer des opportunités pour elles-mêmes et pour les autres. Et il semble que depuis le début, c’est cette approche participative et horizontale qui guide les actions de Melissa. Chaque atelier ou chaque nouveau service proposé émane ainsi d’une demande et répond aux besoins exprimés des participantes, et surtout ce sont elles qui les mettent en place.

Cette forme d’autogestion estompe la frontière entre aidé et aidant et permet à ce réseau de développer des programmes basés sur les besoins de la communauté, tout en les reliant aux services municipaux comme le logement et l'éducation.

Coallia, Iranienne, le dit à sa manière. Elle a fait le difficile trajet vers la Turquie en voiture, puis voyagé en bateau de la Turquie aux îles grecques avant d'arriver enfin à Athènes il y a un an : « Ici la migration est une expérience commune et non plus un sujet de crainte ou un débat de société. Je ne suis plus simplement un dossier administratif, j’existe et toutes, on tire notre force les unes des autres. »

Une « ruche » ouverte où toutes participent

Situé dans le centre d’Athènes près du Musée national d’archéologie, un immeuble ancien aux fenêtres à jalousie abrite le siège de Melissa network, fondée en 2014.

Après avoir monté les marches d’un escalier assez raide, le visiteur se retrouve dans une grande salle. En ce mois de juin 2022, des femmes afghanes y sont réunies autour d’une grande table. Elles organisent l’accueil des nouvelles réfugiées qui ont fui l’arrivée des talibans au pouvoir. Sur la terrasse ombragée, trois femmes discutent, prennent un thé et semblent se donner des nouvelles de la famille. Dans les salles attenantes se succèdent des cours de grec et d’anglais. On circule ainsi de pièce en pièce, dont les portes parfois entrouvertes laissent deviner des entretiens individuels. Au rez-de-chaussée, on découvre une cuisine où deux femmes préparent des brownies et des feuilletés aux épinards. Au fond, une pièce pour enfants où deux bambins feuillètent des livres, accompagnés par une jeune femme grecque. Il s’agit donc d’un univers féminin, mais aussi d’un lieu à l’image d’une ruche, dont chaque pièce serait une alvéole, siège d’une intense activité.

« Les femmes migrantes vivent une double marginalisation, en tant que femme et en tant que migrantes », explique Nadina Christopoulou, co-fondatrice de Melissa. « Mais elles sont aussi des agents de changement. Elles sont des intégrateurs grâce à leurs enfants et elles sont des multiplicateurs. Melissa signifie abeille en grec, c’est un clin d'œil à l'ingéniosité des femmes. Dans les ruches, les abeilles ouvrières sont toujours féminines, donc c’est pour nous une métaphore de l’autonomisation productive des femmes et de leur capacité à polliniser les expériences positives. Chaque petite chose que vous leur donnez, elles la multiplient ! »

Des femmes de multiples communautés qui s’impliquent ensemble

Melissa a commencé à prendre forme au début de la crise migratoire grecque sous l’impulsion de Nadina Christopoulou qui, en tant qu’ethnologue, s’intéressait aux luttes et mobilisations des différentes communautés de migrantes en Grèce. Plus de 24 groupes venus d’Asie du Sud, d’Afrique ou du Moyen-Orient avaient uni leurs forces au fil des ans pour exiger la citoyenneté grecque pour leurs enfants nés en Grèce. Nadina Christopoulou voulait transformer cette mobilisation en un mouvement durable qui se concrétiserait par un lieu d’accueil et d’échange. Très vite sa proposition a trouvé un écho favorable dans les différentes communautés et plusieurs femmes migrantes s’y sont investies.

L’association emploie aujourd’hui trente salariés à plein temps, dont une quinzaine sont des femmes migrantes. Le financement repose uniquement sur des donations de particuliers ou de fondations. L’association s’appuie aussi sur des pools de bénévoles issus d’une dizaine de communautés ou de la société civile grecque (artistes, universitaires, juristes, milieux médicaux). Elle développe par ailleurs des partenariats avec des fondations et des centres de recherche sur les nouvelles formes de solidarité en Europe (Italie, Espagne Bulgarie), afin d’apporter son expertise et d’échanger sur les différentes formes d’intégration.

« La migration implique une rupture : avec vos racines, votre passé, vos liens familiaux et les réseaux de soutien que vous aviez chez vous » explique Deborah Carlos-Valencia, cofondatrice de Melissa network, venue des Philippines et arrivée en Grèce dans les années 1980. « En tant que femmes migrantes vivant en Grèce, nous avons toujours été actives dans l’organisation et la solidarité les unes envers les autres. Mais cela restait principalement au sein de notre [propre] communauté car entre communautés nous communiquions très peu et nous ne nous connaissions pas assez bien pour travailler ensemble. Nous avions besoin d'un endroit où nous pourrions entretenir des relations, un espace sûr et confortable dont nous pourrions nous sentir responsable, un lieu où les femmes migrantes pourraient chercher ensemble des solutions communes à leurs problèmes communs. »

Femmes entre elles : un accompagnement exemplaire

« Alors que de nombreux efforts de secours aux réfugiés et aux migrants sont souvent axés sur les besoins à court terme, le centre est là pour le long terme » ajoute Deborah Carlos-Valencia. « C’est la diversité de nos cultures et de nos expériences qui nous a permis de penser et d’agir de manière créative face à des défis majeurs comme la fermeture des frontières et l’afflux de réfugiés illégaux qui s’en est suivi. Nous avons été les premières à planifier un parcours d'intégration intercommunautaire à travers lequel nous avons accueilli quotidiennement plus d’une centaine de femmes qui faisaient la navette entre notre centre et les différents camps de réfugiés ou les foyers d’hébergement situés près d’Athènes. Et c’est par exemple la communauté Philippine qui, forte de son expérience, a proposé d’ouvrir et d’organiser une garderie pour les enfants afin que les mères puissent toutes participer à ces parcours d’intégration. »

Après avoir été séparée de sa famille et s’être sentie perdue à Athènes, Farahnaz, une réfugiée afghane, est venue au centre Melissa pour chercher de l’aide. En retour, elle a trouvé une famille. « Chaque fois que j’ai des problèmes, je viens voir Melissa et je partage. Melissa est ma maison, ces gens sont ma famille. Melissa est comme une mère pour moi, elle m’a prise par la main et m’a montré comment marcher à nouveau. »

Environ 150 femmes et 40 enfants viennent ainsi chaque jour participer à des programmes d’alphabétisation en grec et en anglais, bénéficier d’un soutien psychologique et social, ou suivre un des ateliers qui sont regroupés en six axes : langage, support social et mental, activité artistique, conseil juridique, bien-être, orientation et droit du travail.

Gita et Sita, deux jeunes Afghanes, échangent avec leur portable sur les réseaux sociaux. Assises dans le canapé de la grande pièce elles attendent leur cours d’anglais. Elles disent l’importance de se sentir en sécurité. « Nous parlons de tout ici à Melissa. Le fait qu’il y ait des traducteurs nous a beaucoup aidées au début pour parler de nous-mêmes, de nos histoires, des choses que nous aimons… Aujourd’hui, nous apprenons l’anglais pour communiquer sans les traducteurs. » Toutes deux sont reconnaissantes à l’association de pouvoir apprendre le grec et l’anglais, ce qui leur permettra de rester en Europe en s’y sentant mieux.

Nadina tient à préciser : « L’intégration et l’autonomisation ont toujours été au centre de nos préoccupations et de celles des femmes qui viennent ici », ajoute-t-elle avec un peu d’hésitation, « car nous constatons ici un taux de divorce très élevé. » C’est donc à la demande des femmes que se sont mis en place des ateliers de rédaction de CV, mais aussi des séances de training pour des entretiens d’embauche et de la formation au numérique. De même, beaucoup des ateliers artistiques de théâtre, de peinture, de poésie ou de yoga sont animés par des femmes migrantes salariées par l’association, ce qui leur permet d’acquérir une première expérience professionnelle en Grèce.

Se soigner pour se reconstruire après avoir été brisée

« Ces femmes viennent ici avec tellement de compétences, de talents et de rêves que vous pouvez puiser dans tout cela en tant qu’organisation et en tant que société » explique Nadia. « Mais d’abord, vous devez fournir les bases d’une réparation. Je vois arriver ici beaucoup de femmes avec les ailes brisées. Elles ont fait face à tant de défis. » Car la migration est sans aucun doute une épreuve du corps. Faim, soif, rétention, exiguïté, violences domestiques et sexuelles, la litanie des supplices est effrayante. Et s’il a souvent été vulnérabilisé au moment de la migration, le corps doit pouvoir se reconstruire et connaître du répit pour redevenir un lieu de guérison, de plaisir, de soins et de souci de soi. C’est pourquoi toute une série d’ateliers sont proposés autour du bien-être du corps. Acupuncture, massage, yoga, danse, théâtre thérapeutique… autant de techniques qui permettent à toutes de reprendre possession et confiance en leur corps, afin de se reconstruire dans un contexte de contrainte et de précarité.

Face à l’augmentation des cas de violence, due en partie à la multiplication des réseaux de passeurs, le centre a embauché des psychologues, des travailleurs sociaux et des interprètes supplémentaires, en dispensant une formation sur la prévention et la gestion des cas de violence domestique et sexuelle et en renforçant les mécanismes d’orientation pour les victimes.

L’une des forces de Melissa, dans ce domaine, repose sur cette notion de pair-aidance. Certaines des femmes qui se sont rétablies des violences qu’elles ont subies s’investissent à leur tour dans l’association et notamment sur le sujet des violences. Elles aident celles qui n’osent encore rien dire et gardent enfouis leurs traumas. Elles créent un climat de confiance et apportent leur expertise propre et leurs ressources.

« En arrivant ici, de nombreuses femmes apprennent pour la première fois que les violences qu’elles ont subies sont une violation de leurs droits humains » s’exclame Nadia. « Elles découvrent au contact de celles qui les accueillent que leur expérience n'est pas isolée et lentement acceptent d’initier un travail psychologique pour se reconstruire. L’expérience de celles qui ont surmonté leur trauma est capitale pour accompagner celles qui s’engagent sur ce long chemin. »

« Chez les femmes syriennes, par exemple, les plaies causées par la guerre civile sont toujours ouvertes, les blessures sont profondes, fortes et nombreuses. Dans l’atelier de dramathérapie, on utilise le jeu théâtral pour faire quelque chose de ces blessures, avec son corps et sa sensibilité », explique Christina Fragadaki, psychologue et comédienne qui assure bénévolement deux ateliers par semaine depuis deux ans. « Face à de tels traumas, mes ateliers ne proposent pas une introspection pour les traiter, mais plutôt de les laisser affleurer au détour d’une improvisation, d’apprendre à en parler, et avoir la patience de supporter la lenteur de la réparation. C’est d’abord accepter de prendre un temps pour soi, pour découvrir des pratiques qui apprennent à mieux se connaître. »

« Au début, il est souvent difficile pour les femmes de trouver le courage de parler de leur expérience », explique Nadina Christopoulou. « Au fil du temps, la confiance s’instaure et elles commencent à partager leurs histoires. Ensuite, nous nous efforçons de les suivre et de les doter des connaissances et des outils dont elles ont besoin tout au long du processus de guérison. »

« Peu à peu j’en vois certaines devenir fortes, leur personnalité refait jour », complète Christina Fragadaki. « Elles retrouvent une capacité à se battre pour elles-mêmes, pour leurs droits, et certaines s’engagent pour soutenir d’autres femmes qui sont – ou pourraient être – victimes comme elles de violences… »

Une pollinisation… qui profite jusqu’aux habitants du quartier

Maria Ohilebo, chef pâtissière nigériane, est aussi l’une des fondatrices du centre. Lorsqu’elle a émigré en Grèce il y a plus de vingt ans, elle est restée longtemps sans emploi. Aujourd’hui, elle travaille pour une pâtisserie haut de gamme d’Athènes et consacre le reste de son temps à venir cuisiner pour Melissa. « J’essaie de faire partager mon expérience à travers mes pâtisseries », dit-elle, en disposant de délicieux feuilletés aux épinards sur un plat. « C’est ma façon de m'exprimer, et puis on ne va pas bien loin le ventre vide ! Ici beaucoup de femmes viennent vendre ou donner le résultat de leur savoir-faire, ça peut-être du tricot, de la couture ou des petits objets. Ce troc les aide matériellement et leur permet de fréquenter le centre, de s’y sentir peu à peu en sécurité pour finalement s’y investir. »

Pourtant, ce havre multiculturel dont émanent des parfums de paix et de poésie n’est pas au goût de tout le voisinage. Le centre est en effet situé au milieu d’un quartier qui fut longtemps un bastion d’Aube dorée – parti xénophobe d’extrême droite aujourd’hui dissout – et la cohabitation n’était pas acquise. Alors, les femmes ont tendu la main aux riverains et tenté de déconstruire les préjugés. Elles les ont invités à des événements, et des membres de l’ancien parti d’extrême droite sont même venus visiter le centre.

« Il est important de faire comprendre à la société grecque que les migrants ne font pas partie du problème, mais de la solution », résume Nadina Christopoulou.

Ainsi, au fil du temps et par petites touches, les membres de Melissa ont vu leurs voisins autrefois fermés s’ouvrir à l’idée de « l’Autre ». La boulangerie d’en face s’est mise à couper des tranches de pain plus épaisses pour les femmes du centre, l’épicerie locale leur fait don de ses invendus ou offert des surplus de fruits.

« On construit ensemble la confiance en travaillant à améliorer la qualité de vie du quartier. Vous ne changez pas les esprits et les cœurs en prêchant de beaux discours ou en gesticulant », conclut Nadina Christopoulou. « Vous le faites en donnant le bon exemple... en répandant de l'amour. »

Données en plus

Fréquentation : Plus de 150 femmes fréquentent chaque jour le lieu et participent à la vingtaine d’ateliers et services. La structure emploie plus de 30 salariés à plein temps dont une quinzaine des femmes migrantes. Elle s’appuie aussi sur des pools de bénévoles de la société civile grecque qui apportent leur expertise dans le domaine médicale, juridique ou artistique.

L’essentiel du financement repose sur des donations privées (particuliers et fondations).